时间: 2020-02-29 来源:ART 山水自然保护中心 https://mp.weixin.qq.com/s/HuguwEKlm 浏览量:2952

2月24日,全国人大的八条《决定》全面禁止了陆生野生动物的食用,包括人工繁育以及人工饲养的动物。同时,《野生动物保护法》也启动修改,意味着野生动物保护与利用的管理,将有很大的进步空间。

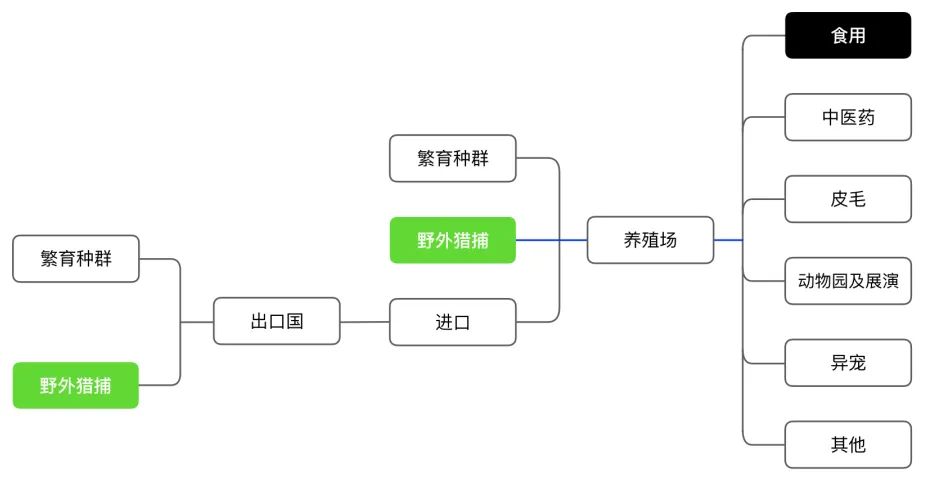

食用只是野生动物利用的一个方向,养殖场的野生动物还会进入到中医药、实验动物、宠物、动物园、私人展演以及皮毛业。

追溯源头,养殖场动物的种源主要来自已有繁育种群、野外猎捕、进口国外种群等三个来源,进口的国外种群,在出口国也会追溯到野外猎捕和已有繁育种群两个组成。

养殖场动物溯源示意图

从公共安全和生物多样性保护的角度出发,保护野生动物的意义是保护其野外种群及其自然栖息地,尽量减少与野外种群的非正常接触。因此,在主管部门颁发野生动物人工养殖许可证的时候,除了掌握“成熟”的养殖技术外,还应该评估养殖和交易对于动物野外种群的影响,以此作为前置条件。过去一段时间,我们整理了一部分野生动物养殖与野外捕获关系,梳理出以下几个类别,希望供大家参考。

这其中最典型的例子是非洲灰鹦鹉(Psittacus erithacus),作为智商最高的鸟类(也许没有之一),它一直是很受欢迎的宠物,也在圈养条件下繁殖得很好。但一只鹦鹉要养到十几岁才可以繁殖,而且由于智商高,不是两只养一起就会凑对;万一彼此看不上,就只能再买其它的个体来配。因此,一些繁殖场主就会走私野生个体。一般人想象中,盗猎野生个体,需要冒生命危险,受苦受累,卖价肯定远高于人工繁育个体。但对于非洲灰鹦鹉则不然,因为人工养大一只到繁殖年龄的非洲灰鹦鹉太耗钱了,而非洲中西部一些腐败国家的盗猎和走私又太容易了,导致猎捕野生非洲灰鹦鹉的成本低于人工繁育一直从蛋孵化养大的费用。而野生个体可以改善血统又进一步加大了对于野外种群的猎捕。目前南非的许多繁育场,已成为洗白野捕非洲灰鹦鹉的最大中转站。

遭到非法猎捕的非洲灰鹦鹉 图片来源见水印

人们本以为支持人工繁育可以保护非洲灰鹦鹉野生种群,没想到事与愿违,无奈之下于2016年将其从CITES附录II升为附录I,IUCN红色名录也在同年把非洲灰鹦鹉从VU(近危)调整为EN(濒危),禁止一切野捕个体的商业进出口,由各国CITES办公室(我国对应单位是国家林草局下的濒管办)对所有繁育场进行认证,只有获得CITES认证的繁育场才可以出售非洲灰鹦鹉。

在升为附录I之前,有多少个体是由野捕洗白为圈养,我们不得而知;但根据CITES的进口记录,我们可以略微了解这一当红宠物对于野生种群的依赖。2009-2018年显示进口到我国的非洲灰鹦鹉共约12600只,其中野捕个体约4270只,占总数1/3;这4270只中,94%都标注的是“商业目的”。

非洲灰鹦鹉 图片来源Wikimedia Commons

鹦鹉中的颜值担当——金刚鹦鹉,命运也类似。其中最著名、出镜率最高、在历史上饲养最广泛的绯红金刚鹦鹉(Ara macao),由于饱受盗猎和走私之苦,1985年就由CITES附录II升为附录I。CITES记录显示,我国近十年一共进口了124只绯红金刚鹦鹉作为繁育种源,全部是在苏里南野捕。现在国内外饲养绯红金刚鹦鹉的单位和个人都非常少了,取而代之的是人工繁育更为成功的蓝黄金刚鹦鹉(Ara ararauna)和红绿金刚鹦鹉(Ara chloroptera);这两种也是国内近年发放的野生动物驯养繁殖许可证中,涉及最多的两个物种。但即使这两种,也仍未完全摆脱原产地的捕猎。例如2009-2018年合法进口到我国的3944只蓝黄金刚鹦鹉和3906只红绿金刚鹦鹉中,分别有2190只和2665只来自野捕,占总数56%和68%。

圈养中的蓝黄金刚鹦鹉(左图)和红绿金刚鹦鹉(右图)

图片均来源于网络

大部分宠物龟类与非洲灰鹦鹉的情况类似——人工繁育周期长、耗费巨大,因此即使很多种类圈养繁殖技术成熟,但仍无法遏止野捕。比如最受欢迎的宠物龟之一的印度星龟(Geochelone elegans),虽然早就实现了人工繁育,但仍有大量个体从南亚野捕并出口到世界各地,使得CITES被迫在2019年将其升为附录I。陆龟中可能目前只有非洲的苏卡达陆龟(Centrochelys sulcata)、欧洲的缘翘陆龟(Testudo marginata)、南美的红腿陆龟(Geochelone carbonaria)等少数几种的圈养种群,可以满足宠物市场的需求。

野生状态下的印度星龟 摄影/baboon

爬圈中对动物个体都会区分CB(Captive-bred,圈养繁殖)、WC(Wild-caught,野捕)还是CR(Captive-raised,野捕后在养殖场暂养一段时间)。负责任的饲主会选择价格昂贵的CB个体,不但容易养活,还会免去后期巨额的医疗费用;但也有无知的入门者会贪图便宜购买WC个体,结果不但所购动物会大概率因长途运输所受的压力和折磨而死,即使没死,后期也要花费巨额财力来祛除各种携带的疾病和寄生虫。

本土水龟类则相反;由于对野生品相的追捧,三线闭壳龟(Cuora trifasciata)等种类的大量圈养种群仍不能遏制人们在野外继续对其同类疯狂追捕。黑眉锦蛇(Orthriophis taeniurus)则代表了另一种情况,国内被捕捉食用,一度是野味市场最常见的蛇种,欧美则视为美丽的宠物,进行圈养繁育。

野生状态下的黑眉锦蛇 摄影/baboon

对于以上这一类动物,如果开放市场,使得私人可以合法地将其作为宠物饲养,可能会对野外种群带来很大的风险。

管理上,需要由林业和市场监督部门进行极其严格地管控,并且有第三方机构对行政执法开展独立监督,严防非法野捕个体的混入和洗白。每一个个体都要进行唯一的标识;涉及进出口物种的每一家繁育场、宠物店都要经过濒管办的认证,并且在网上数据库向全社会发布,接受公众的监督;每一位饲主也要在数据库中登记并随时更新动物的信息,以便于警方日后的查验。

对于很多把野生动物作为宠物的爱好者来说,关注每一个个体的合法来源,做到对野外种群无伤害,或许是最好的喜爱。

这一类里都是近几十年新兴的养殖物种,圈养数量还没多到可以保证不伤害野生种群;或者人工繁育的成本远高于野捕,在市场监管不力的情况下,守法的繁殖场主根本无法和非法野捕后洗白的养殖场主竞争。因此,对这一类物种进行严格监管,不但不是极端动物保护主义,反倒会真正帮助到守法的老实人。针对它们管理的白名单也是目前争议的中心。

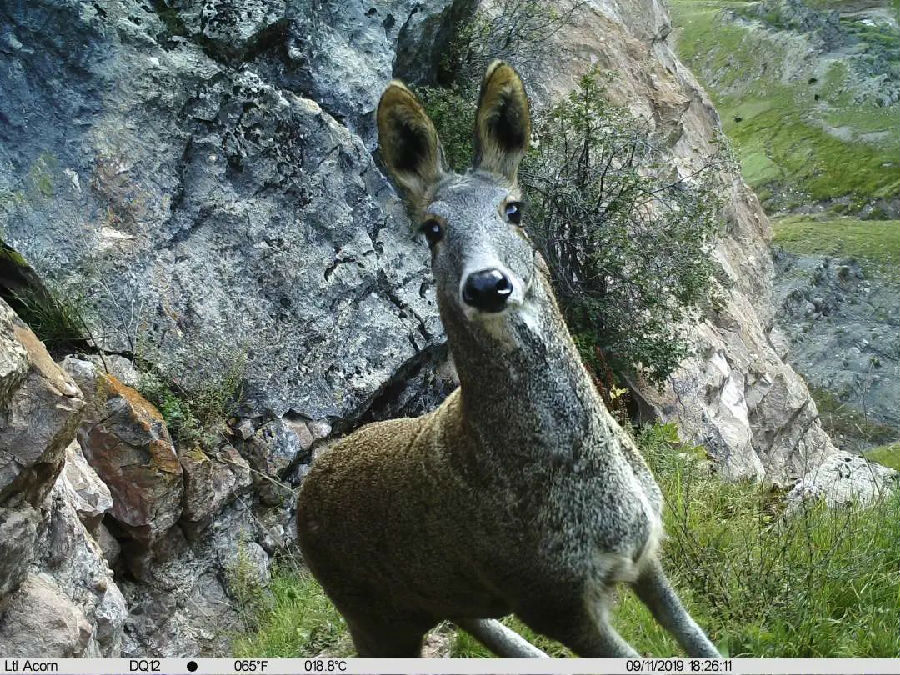

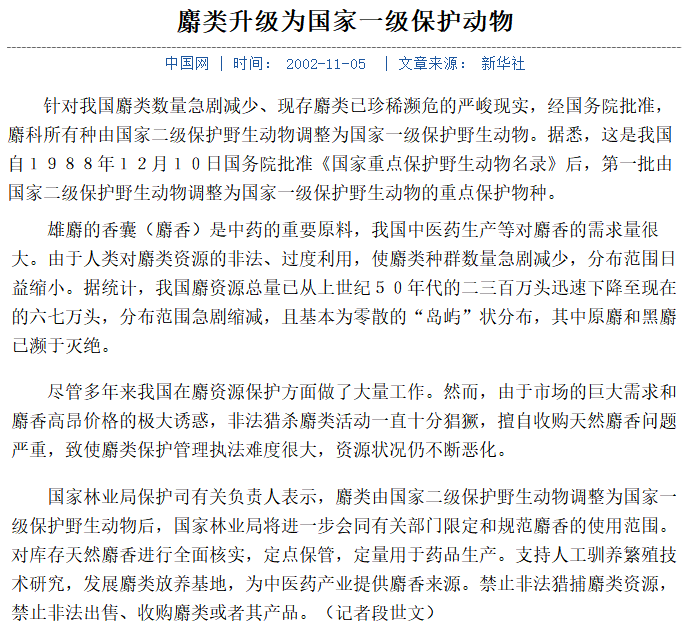

比如麝类,虽然我国自1958年就开始驯养繁殖林麝(Moschus berezovskii)和马麝(Moschus chrysogaster),目前全国饲养着约2万只麝,还专门成立了四川养麝研究所,但由于麝极易受惊,即使繁殖到子N代也无法消除其对于人工环境的应激反应,因此饲养成本很大,圈养种群增长缓慢,无法遏止野外盗猎,以至于我国2002年做出了迄今为止保护名录的唯一一次调整,将所有麝类由二级升为一级重点保护物种。

马麝(左图)图自/山水自然保护中心

林麝(右图)图自/白水江保护区

当年的报道 图片来源于网络

大壁虎(Gekko gecko)作为中药材蛤蚧(gé jiè)也在我国南方被大量圈养,根据2016年统计,仅广西和云南两省就有存栏量约5万只,每年还要从印尼等国进口大量晒干的大壁虎(蛤蚧干)。但大壁虎想要养好,成本很高,需要喂食活虫或乳鼠;性格暴躁,不能群养;而且每次通常只产两枚卵;因此印尼等国大量野捕大壁虎冒充圈养个体出口到我国,导致2019年11月CITES将大壁虎列入附录II。

野生状态下的大壁虎 摄影/baboon

食蟹猴(Macaca fascicularis)在1978年印度全面禁止出口猕猴(Macaca mulatta)后,就成为各国医学实验的首选猴子,在老挝、柬埔寨等国被野捕后送进养殖场洗白为圈养个体,之后出口到包括我国在内的各国养殖场和实验室,导致当地的保护区“林在猴空”,连当地的野味市场都见不到食蟹猴了;有专家把食蟹猴和旅鸽(Ectopistes migratorius)相提并论,明明是数量最多、最好养的动物之一,却因为人类图便宜,可能在几十年内被抓光。因此CITES在2016年2月暂停了老挝的食蟹猴出口贸易。

野生状态下的食蟹猴 摄影/baboon

对国内的野生动物市场,最大的难点在以肉用为目的的野生动物养殖业。目前国内养殖较多的王锦蛇(Elaphe carinata)、滑鼠蛇(Ptyas mucosus)等肉用蛇类,银星竹鼠(Rhizomys pruinosus)、中华竹鼠(Rhizomys sinensis)、豪猪(Hystrix brachyura)等“野味”兽类,虽各大养殖场可以无需依赖野生种群长期圈养,但山区民众仍热衷对其野捕。而小麂(Muntiacus reevesi)、果子狸(Paguma larvata)这种饲养成本较高的物种,就更难保不会混入野捕个体了。至于猪獾(Arctonyx collaris)、鼬獾(Melogale moschata)等繁殖难度非常大的物种,要是纯养殖不野捕,几乎不可能盈利。

动物园中的果子狸(左)和小麂(右) 摄影/baboon

但在我国,最大的挑战是广大吃货对于野生个体的迷信,愿意出高价购买;因此无论肉用动物的养殖成本降到多低,野捕个体的利润永远更具吸引力。比如一旦在养殖场发现夹断腿的麂子,或在市场发现带枪眼的果子狸,那无论证件是否齐全,也一定是盗猎所得。

随着人大的禁食令出台,大家开始将关注点聚焦到如何通过修订现有的《畜禽遗传资源名录》,把一些养殖成功的野生物种纳入其中。但如果想让这一类养殖场进入交易市场,并且规避相关的风险,除最严格的市场监管和最详尽的动物标识外,还需改进相关法律法规,对非法买卖野捕个体的双方都进行更加严厉处罚。

这一类中包括了一些人工繁育难度较大的动物园物种,由于圈养个体有限,为了避免近交衰退,仍需从野外补充个体,比如全球动物园的犀牛种群。这些物种在动物园和野外的种群一损俱损,一荣俱荣。如果动物园能够利用好自己的资源做好自然教育,为那些物种的野外保护争取公众支持,进而影响政府决策,反哺野生世界,那么就可以实现良性循环——通过保护增加野外的数量,并从中继续移取一小部分拿来展出,让它们继续充当本物种的“大使”。如果动物园没有尽到自己的责任,没有为某些物种争取到公众的支持,那么这些物种在动物园中也会走向没落,比如豺(Cuon alpinus)和金猫(Catopuma temminckii)。

动物园中的金猫 摄影/baboon

但还有很多物种,圈养技术其实挺成熟的;但国内近年私立动物园和室内动物园激增,一些动物园不去引进其它机构的繁殖个体,更不想费心地扩增自己的人工繁育种群,而是为了速效又便宜地达到展出效果,直接购买野捕个体。比如繁育技术极为成熟、每一个大小动物园的标配——松鼠猴(Saimiri sciureus),相信任何一个动物园爱好者都不会料到,我国动物园和繁殖场在2009-2018年间进口的所有松鼠猴,除了一笔120只的记录标记为圈养繁殖外,其余5000余只全部来自圭亚那和苏里南的野捕。CITES给圭亚那的松鼠猴出口额度是每年2200只,所以,这些贸易,看似合乎法规,但是合法未必合理。

松鼠猴 图片来源见水印

另一个更典型的例子是亚洲小爪水獭(Aonyx cinerea),由于东南亚的繁殖场不断将野捕个体洗白为圈养个体,出口到各国动物园,以及日本的各种水獭咖啡馆,CITES在2019年将其从附录II升为附录I。几内亚更是由于将非洲各地野捕的黑猩猩(Pan troglodytes)等洗白为圈养繁殖个体出口给我国和其他国家的动物园,在2013年被CITES暂停了一切商业性进出口。

随着社交媒体上在日本等地流出的宠物水獭视频的增多,水獭在公众中的热度迅速上升,然而在很多反馈中,网友均表达了强烈的饲养意愿。截图来源于网络

再如近几年我国各地动物园涌现出一批来自老挝和越南的何静乌叶猴(Trachypithecus hatinhensis)和老挝叶猴(Trachypithecus laotum),冒充本土的黑叶猴(Trachypithecus francoisi)展出,甚至已威胁到我国圈养黑叶猴种群的纯度。我国从未批准过这三种叶猴的进口,何静乌叶猴和老挝叶猴也从未在国外任何一家动物园展出,仅在越南的濒危灵长类救助中心(Endangered Primate Rescue Center, EPRC)饲养着罚没个体;因此这些叶猴无疑都来自野捕和走私。可叹的是我国的黑叶猴圈养种群如此之大,饲养单位如此之多,可这些新建的动物园宁可去走私野捕个体,也不愿意多费点精力和财力来引进本国的圈养个体。

有些物种,繁育难度近乎于不可能,但由于具有经济价值,人们一直没有停止过探索。比如高鼻羚羊(Saiga tatarica),或赛加羚羊,令当世所有名园折戟沉沙的噩梦。因为生于中亚干旱草原,在湿润地区的抗病力极低,所以饲养密度稍高,接触其它有蹄类,或者长期不换围场,就会爆发瘟疫;平均寿命只有5年,雄性在繁殖期只顾打斗不吃不喝,导致免疫系统崩溃,因此极少有雄性能活过第一个繁殖季。甘肃武威的濒危动物研究中心1987年从美国圣迭戈野生动物园和德国东柏林动物园引入12只高鼻羚羊,至今数量仍仅100余只,而这已经是当今世界第二大的人工种群了;之前引种的圣迭戈和东柏林种群都已团灭,曾经和武威、乌克兰Askania Nova野生动物园并列为三大人工种群的俄罗斯卡尔梅克野生动物中心(The Centre for Wild Animals of Kalmykia),近百只个体在2015年因为一场瘟疫暴毙殆尽,目前仅有武威和乌克兰、俄罗斯、哈萨克斯坦的八家机构提心吊胆地维持着总数不足1000只的人工种群。

高鼻羚羊 图片来源见水印

紫貂(Martes zibellina)在圈养环境下极易应激和家暴,除俄罗斯之外,其他国家再无养殖成功的案例。尖吻蝮(Deinagkistrodon acutus)目前的技术只能保证子一代,子二代只在少数机构得以实现。旱獭(Marmota spp.)在国内几乎没有圈养繁殖,宠物和野味市场的个体全部来自野捕。

尕尔寺前的喜马拉雅旱獭 摄影/何海燕

这其中最极端的例子就是穿山甲;对食物要求极为苛刻,不同种类的穿山甲,需要的蚁种和饲料成分还不一样;而且极易应激。大多数圈养个体甚至活不过100天。目前全球仅有台北动物园的中华穿山甲(Manis pentadactyla)繁殖出子三代,也只有他们可以全人工育幼;而台北之所以能达成这项成就,是因为他们有极负责任的饲养和科研团队、良好的饲养条件,并且除临时救助个体外,长期圈养个体仅十几只;而且还是原产地饲养。即使如此他们还承认对穿山甲了解不足,还在进行新的探索(比如人工奶粉的配方)。而2015年某些机构曾试图从尼日利亚引进100只大穿山甲(Manis gigantea)、200只长尾穿山甲(Manis tetradactyla)和200只树穿山甲(Manis tricuspis)。且不说这三种穿山甲在尼日利亚都已濒临灭绝,野捕这么大数量是否合理;单就技术层面来说,一次性引进这么多食性和习性与本土穿山甲迥异的非洲穿山甲,就算交给业内最顶级的饲养团队,也会凶多吉少。而即使钻研出足够成熟的繁育技术和足够廉价的饲料配方,穿山甲一年最多一崽的生育率、八个月的妊娠期、六个月的哺乳期、极高的幼崽死亡率和极慢的鳞片生长速度,也使得这类物种不可能成为可以圈养盈利的工具。

对于这类物种,与其耗费巨大人力财力来探索养殖之道,不如将这些资源投入该物种的野生种群及其栖息地的保护,让大自然作为其真正的“养殖场”。此外,鸟市上绝大多数的雀形目鸟类,比如各种歌鸲、绣眼鸟、山雀、噪鹛、百灵等,都来自野捕。对于这些,就应该禁止。有那养鸟的钱,不如买个望远镜,在公园里和野外看野鸟,对自然对自己健康,都更有益,“始知锁向金笼听,不及林间自在啼”。

观鸟它“香不香”,你试试就知道了。图自/山水自然保护中心

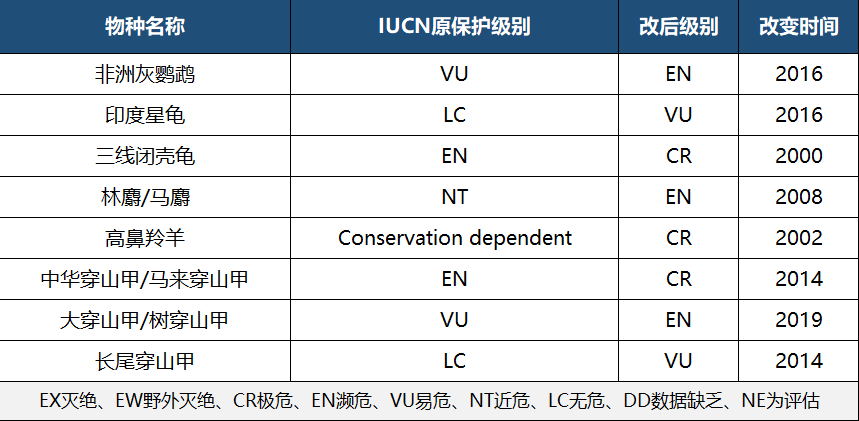

一张表总结一下以上所提到物种的保护级别变更情况

综上所述,我们建议,

一个物种是否允许进行以商业为目的的人工繁育,

除了繁育技术外,

至少要考虑以下几个方面:

养殖成本:食物+环境+成活率+人力投入+繁殖率

如果一个物种对食物特别挑剔、温湿度要求特别高、特别容易应激和患病,需要饲养人员倾注大量心血(比如穿山甲),存活率依然较低,那么就极不适合推广养殖。除此之外,如果最早繁殖年龄很晚(比如龟类、鹦鹉),产崽数很少,繁殖存活率较低,那么需要无产出的饲养很多年,对饲养者经济实力要求很大。

猎捕收益:如果一个物种的养殖利润远低于野外直接猎捕,会激发对于野外种群的直接捕捉,那么也不建议养殖。

违法成本:对于国内物种,如果野外盗猎受到的惩罚很低(比如就罚几百块钱),被查获的概率很低,对于国外物种,如果原产地执法力度不够、政府监管不力(比如给钱就能帮你洗白,出具CITES证明的产地国政府们),那么总体上违法成本就很低,对野外种群容易造成危害,也不宜推广养殖。

洗白成本:如果现有的技术和管理,很难区分某个物种的野外种群和人工饲养种群,洗白成本很低,那么也不建议饲养(比如像黄金蟒这样的人工品系就很容易和野生缅甸蟒相区分,但要区分菜市场的黑眉锦蛇是否养殖就太难了)。

因此,我们认为,合法的养殖场,养殖技术即使相对成熟,也不是开放市场的充分条件。野捕个体由于成本更低,经过养殖洗白的案例比比皆是,更别提还有那么多视“野外个体”为更高质量商品的消费文化存在。在后期的修法过程中,食用以外的其它养殖场,也需要严格规范,谨慎开放(比如穿山甲这种肯定得全部关停)。所有养殖场接受社会监督,一旦发现野捕洗白现象,永远列入黑名单。

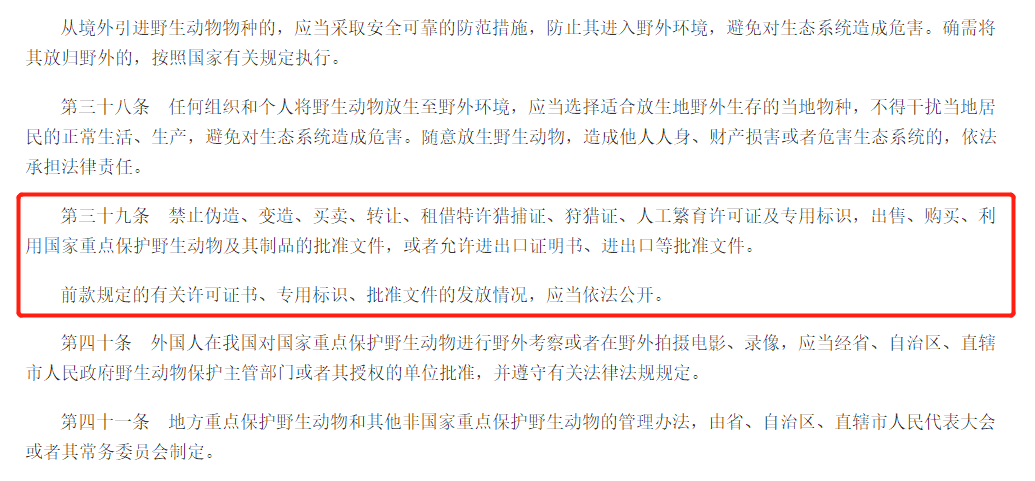

除了加强管理,加大违法处罚,还可以考虑对合法养殖的企业进行认证、公示,加入白名单,并对企业白名单信息公开。现行《野生动物保护法》第三十九条就有依法对捕猎证、养殖许可证和经营许可证等信息依法公开的要求,我们也非常赞成武汉大学的秦天宝教授的建议,“在全国建设统一联网的野生动物保护信息平台,类似许可证的发放和使用情况都要定期上传至该信息平台,接受公众的监督。通过构建更为科学、透明和公开的监管流程,来更好保护野生动物,实现治理体系和治理能力的现代化。”

现行《野生动物保护法》第三十九条就有依法对捕猎证、养殖许可证和经营许可证等信息依法公开的要求。截图来源于《野生动物保护法》

其实,真的不必沉迷于驯养繁殖,因为大多数野生动物,最终都会被证明,不适合圈养盈利。对于保护野生动物而言,更是如此。如果我们能像钻研驯养繁殖一样,对自然保护,尤其是野外的栖息地保护也投以同样多的热情,那么大部分野生动物,也就根本没有驯养繁殖的需求了。事实上到目前为止,通过驯养繁殖让濒危物种野生种群增加的例子乏善可陈。我们希望在多少代之后的中国,我们也能拥有如此触手可得的真正的自然,具有真正生态功能而非仅仅保存在养殖场中的物种(如扬子鳄、华南虎、中华鲟)。毕竟,那种在野外观赏真正意义上享有自由和尊严的野生动物的乐趣,是任何人工场所也不可替代的。

所有保护自然以及野生动物的最终落脚点,应该都是在自然。

*感谢绿网提供的野生动物行政审批许可证数据。